पर्वत की घटना

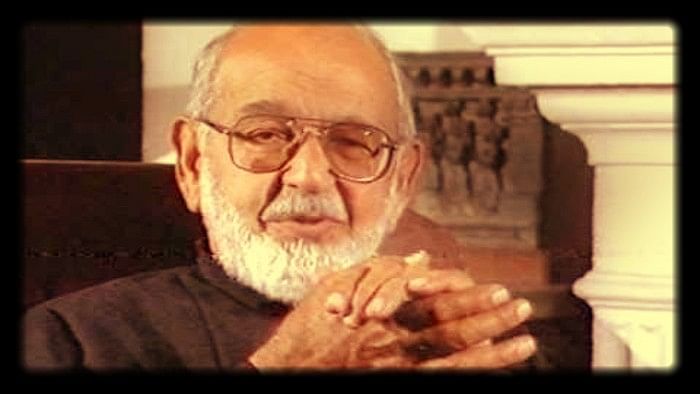

Agyey

“मेरी समझ में तो समस्या इससे गहरी है। आप उसे जिस रूप में देख रहे हैं, उतनी ही बात होती तब तो कोई बात न थी।” कप्तान अर्जुन ने समर्थन के लिए कप्तान वासुदेवन् की ओर देखा।

“हाँ, फ़ौजी जीवन आदमी को इतना अनुशासनाधीन बना देता है कि फायर का हुक्म मिलते ही गोली दाग देता है, उचित-अनुचित कुछ नहीं सोचता; यह तो कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। क्योंकि ऐसी डिसिप्लिन तो हम चाहते ही हैं, और जो चाहा जाए उसका हो जाना क्यों बुरा?”

“पर चाहना तो बुरा हो सकता है?” कप्तान चोपड़ा बोले, “क्या आदमी को ड्रिल करा-करा के ऐसा यन्त्र बना देना, कि उसकी मॉरल जजमेंट बिलकुल बेहोश हो जाये, बड़ा पाप नहीं है? यही तो फौजी जीवन करता है?”

“इससे किसे इनकार है? अपनी जजमेंट को दूसरों की जजमेंट के अधीन कर सकना सिपाहीगिरी के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसा सिर्फ फौज में ही नहीं होता; यह तो हमें हर क्षेत्र में करना पड़ता है।” वासुदेवन् ने उत्तर दिया।

“और फिर यह वैसे भी किसी पेशे का दोष नहीं, यह तो मानव का ही दोष है कि वह ऐसा करना चाहता है। मानव का मॉरल जजमेंट की हम चाहे जितनी दुहाई दें, असल में वह इतने गहरे मॉरल में नहीं है कि उस जजमेंट को दूसरों पर छोड़ने में खुश न हो; उसके लिए यह जजमेंट का मामला एक गले में पड़ी आफ़त है, जिसे वह जितनी जल्दी दूसरों के गले डाल सके, उतना ही अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप समस्या को आसान करके देख रहे हैं। फ़ौज का पेशा मानव में कोई नया ऐब पैदा नहीं कर देता, उसमें जो सहज दुर्बलता है उससे लाभ उठाकर चलता है। यह बल्कि ज्यादा बड़ी आलोचना है। यह क्या कम बात है कि छः हजार बरस की संस्कृति से – वासुदेवन्, छः हजार बरस ठीक है न? – पैदा हुआ नैतिक बोध छः महीने की फौज ड्रिल से ही ऐसा पस्त हो जाए कि हम बिना सोचे-समझे चाहे जिसकी जान ले डालें?”

“नहीं, बोध बिलकुल तो नहीं मर जाता। ऐसे भी तो केस होते हैं, जहाँ फौज गोली चलाने से इनकार कर देती है, जैसे सिविलियनों पर, या औरतों पर – आखिर वह नैतिक बोध ही तो होता है न?”

“हाँ, मगर वह इसलिए कि डिसिल्पिन में ऐसे अपवाद रखे जाते हैं। शिक्षा में दुश्मन की बात सामने लायी जाती है, और आमतौर पर ‘दुश्मन’ का अर्थ फौजी ही लिया जाता है। बल्कि सिविलियन शत्रु नहीं है, या कि उसे नरमी से जीता जावे, ऐसी शिक्षा भी दी जाती है।”

“यानी आप कह रहे हैं कि अगर ट्रेनिंग में यह भी होता कि दुश्मन ही दुश्मन नहीं, दुश्मन के सिविलियन और औरत-बच्चे भी दुश्मन हैं, तो उनको भी मारने में फौजी को झिझक न होती?”

“बिलकुल, और इस सभ्य लड़ाई में इसकी मिसालें भी कम नहीं हैं। जर्मनी के कंसंट्रेशन कैम्पों में-”

“तो क्या नैतिक जजमेंट बिलकुल मर जाता है? मगर-”

“मरता है, या बेहोश हो जाता है कि नहीं, पता नहीं। कहें कि स्थगित हो जाता है या दूसरे पर टाल दिया जाता है। और टाल देना मानव-मात्र का सहज स्वभाव है, फौज का उसमें कोई हाथ नहीं।”

“मेजर वर्धन, आपकी क्या राय है?”

वासुदेवन् कुछ कहना चाहते थे। पर मेजर से प्रश्न पूछा गया था, उत्तर के लिए रुके रहे। मेजर वर्धन ने सहसा उत्तर नहीं दिया, अन्य अफसरों ने देखा कि वह चुपचाप आगे को झुके हुए आग की ओर स्थिर दृष्टि से देख रहे हैं। आग की लपटें जैसे-जैसे उठती-गिरती थीं, वैसे-वैसे उनके चेहरे पर एक अजीब धूप-छाँह खेल उठती थीं; उनके चेहरे पर एक क्लान्ति, एक उदासीनता का भाव तो था, पर उसके पीछे जैसे कहीं एक घोर करुणा भी छिपी हुई थी, ऐसी करुणा जो जानती है कि वह अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानती; जैसे निर्धन माँ, पूस-माघ की सर्दी में अपने सर्वथा अपर्याप्त एवं फटे आँचल को बच्चे पर उढ़ाकर, आँचल के सहारे उतना नहीं, जितना अपनी लगन के सहारे, उस ठिठुरने से बचा लेना चाहती हो…

फौज से छुट्टी पाकर ये परिचित अफसर कभी-कभी ऐक्स-सोल्जर्स क्लब के छोटे कमरे में आ बैठते थे। तीनों कप्तानों ने अपने को सिविलियन जीवन में भी कप्तान कहने के अधिकार उपयोग किया था; मेजर वर्धन अब अपनी ‘मुफ्ती’ पोशाक में ‘मिस्टर वर्धन’ रहना ही पसन्द करते थे, पर अभ्यासवश बाकी उन्हें मेजर कह ही जाते थे…

सहसा सन्नाटे में जैसे चौंककर वह बोले – “मेरी राय तो तुम लोग जानते हो। असल में हम लोग युद्ध की ओर ही ध्यान दें, तो ज्यादा अच्छा है, फौजी जीवन के दोष देखने से हमारी दृष्टि स्खलित हो जाती है।”

“लेकिन क्या दोनों एक-दूसरे में निहित नहीं है? फौजी जीवन और युद्ध को अलग कैसे किया जाये-युद्ध के लिए ही तो फौजी जीवन है?”

“हाँ, लेकिन यह साध्य और साधन वाले झमेले में पड़ना है। यह ठीक है कि साधन भी परख होनी चाहिए; अच्छे साध्य के लिए लगकर भी बुरा साधन बुरा है। मगर असल में तो साध्य ही बुरा है। साधन तो शायद-उतना बुरा न भी हो।”

“यानी, आप नहीं मानते कि फौजी जीवन आदमी को नीचे खींचता है?”

“हाँ-और नहीं। अनुशासन उसे मशीन-या कि सधा हुआ पशु या शिशु बनाता है, यह ठीक है। लेकिन एक तो इच्छा से यह परिणाम चाहते हैं, जैसा कि वासुदेवन् ने कहा। दूसरे, सधा हुआ पशु मानव से ऐसा बुरा ही है, यह दावा करना दम्भ नहीं है?”

तीनों ने कुछ चौंकी हुई दृष्टि से मेजर की ओर देखा, मानो कहना चाहते हों, “आपसे ऐसी बात की आशा नहीं थी।”

मेजर वर्धन ने कहा, “आप सोचते होंगे कि मैं सिनिकल हो रहा हूँ। नहीं। सचमुच सधे पशु के लिए मेरे मन में सम्मान है और यह भी मैं जानता हूँ कि वह उतना अधिक बुरा नहीं हो सकता जितना कि युद्ध की परिस्थितियों में मनुष्य हो सकता है, और मनुष्य भी कोई विकृत मन वाला खूँखार प्राणी नहीं; सीधा-सादा, भाई-बहिनों, जोरू-बच्चों के बीच रहनेवाला, दस से छः तक दफ्तर में – या छः से दस तक खेत में-खटनेवाला अत्यन्त मामूली मनुष्य, जैसे कि फौजी आमतौर पर होते हैं। इसीलिए जहाँ आदमी पशु बन जाता है, वहाँ मैं उसे उतना खतरनाक नहीं मानता। फौज की डिसिप्लिन केवल इतना करती है, इससे बदतर कुछ नहीं लेकिन युद्ध…”

“यह तो ठीक है कि युद्ध जो करता है, वह फौजी जीवन नहीं करता। मगर युद्ध से आदमी के गुण भी तो उभरते हैं…” चोपड़ा ने कहा।

“हाँ, वैसा भी होता है। और यह भी होता है कि जिनके गुण उभरते हैं वे आगे जाकर मर जाते हैं, और जिनके ऐब उभरते हैं वे जान बचाकर घर लौटते हैं। ‘हतो व प्राप्स्यसे स्वर्गम्’ आज भी उतना ही सच है, मगर ‘जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्’ – न मालूम! बल्कि जयी आजकल क्या भोगता है, कोई कह नहीं सकता।”

“लेकिन आप यह क्यों कहते हैं कि मनुष्य पशु से बदतर हो जाता है?”

“यों तो ‘मनुष्य जब पशु होता है तब पशु से बदतर होता है…’ यह आपने सुना ही है। क्योंकि पशु पशु होकर अपने पद पर है, और मनुष्य अपदस्थ, पतित। मगर आपको इस पर आपत्ति क्यों है? यह बताइए कि जब आप कहते हैं कि मनुष्य सधा हुआ पशु है, तब आपका अभिप्राय क्या होता है?”

कप्तान अर्जुन धीरे-धीरे बोले – “यही कि वह अपना विवेक छोड़कर सिर्फ अनुशासन पर चलता है – हुक्म दो ‘गोली मारो’ तो गोली मार देगा; ‘आग में कूदो’ तो आग में कूद पड़ेगा। कभी झिझक भी हो सकती है, डर से, पर अगर पशु ठीक सधा है तो डर रहते भी कूद पड़ेगा।”

“और अनुशासन से डर को दबाने के कारण ही फौज में इतने मेंटल केस होते हैं।” – चोपड़ा ने दाद दी।

“हाँ, ठीक है। तो सधा हुआ मानव-पशु अपनी सहज इच्छा या विवेक के ऊपर दूसरे की इच्छा या विवेक को मानकर उसके अनुसार चलता है! यानी मानव का जो अपने विवेक को अमल में लाने का कर्तव्य है; उसे वह – चलिए, ताक़ में रख देता है कि कुछ काल के लिए। यह फौजी अनुशासन की देन है। पर अगर वह पशु अनुशासन के नाम पर अपने नैतिक बोध को, सद्-विवेक को ताक़ में रख दे, और फिर सजह पशु-प्रवृत्ति की झोंक में अनुशासन को भी भुला दे… तब? तब तो वह पशु से बदतर है न?”

वासुदेवन् ने तनिक मुसकराकर कहा, “पशु-प्रवृत्ति में बहनेवाला तो पशु ही हुआ; पशु से बदतर कैसे कहेंगे-”

“हाँ, मगर सधा हुआ पशु वह नहीं है; और हम यह मान ले रहे हैं कि अशिक्षित पशु शिक्षित पशु से बुरा है। और युद्ध फौज के शिक्षित पशु को अशिक्षित बना देता है।”

वासुदेवन् ने दिलचस्पी से पूछा, “क्या प्रसंग है वह?”

“वह है न-कि अहम्मन्य मूर्ख कॉलेजों में अपना दिमाग खराब करते हैं – दाखिल होते हैं बछेड़े, लेकिन निकलते हैं पूरे गधे-।”

“हाँ!” कहकर चोपड़ा ने ठहाका लगाया।

“मगर एक बात है, बर्न्स ने पशु को और घटिया पशु बनाया, मनुष्य को पशु नहीं।”

“हाँ, क्योंकि वह कॉलेज की पढ़ाई की बात थी – उसमें इससे ज्यादा ताकत नहीं है। मगर जंग” – मेजर वर्धन ने फिर वातावरण को गम्भीर कर दिया। फिर मानो उन्हें स्वयं ध्यान आया कि क्लब के सामाजिक वातावरण को हल्का ही रहना चाहिए, और वह सहसा चुप हो गये।

कप्तान चोपड़ा थोड़ी देर देखते रहे, मानो सोच रहे हों कि उस मौन को तोड़ना उचित है या नहीं। फिर उन्होंने पूछ ही डाला, ‘मेजर वर्धन, आपकी बात से मैं पूरी तरह कनविंस तो नहीं हुआ; मगर ऐसा लगता है कि आप किसी घटना के परिणाम से ऐसा कह रहे हैं। और घटनओं का तर्क भी एक अलग तर्क है ही।”

कप्तान अर्जुन भी बढ़ावा देते हुए बोले, “और अपने ढंग का अकाट्य तर्क! सुनाइए, हम सब सुन रहे हैं!”

मेजर वर्धन ने एक बार तीनों की ओर देखा फिर एक स्थिर दृष्टि से आगे की ओर देखकर बोले, “हाँ घटना का अपना अलग तर्क होता है। जो घटना अभी मेरे ध्यान में आयी थीं, वह मेरी बात की पुष्टि करती है या नहीं, न जाने; मगर उसको समझा जा सकता है तो उसी के भीतर तर्क के आधार पर; नहीं तो इनसान ऐसा अनरीजनेबल् कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। आखिर पशु-बुद्धि भी तो बुद्धि है-”

थोड़ी देर सन्नाटा रहा। चारों आग की ओर देखते रहे। मेजर वर्धन के चेहरे की रेखाएँ कड़ी हो आयीं, मानो उनकी स्थिर दृष्टि आग में कुछ देख रही हो और निश्चलता के जोर से उसे पकड़े रहना चाहती हो… फिर उनकी मुद्रा तनिक-सी पसीजती जान पड़ी, मानो बात कहने का ही निश्चय करके उन्हें कुछ तसल्ली मिली हो।

“बात कोहीमा की है। यानी ठीक कोहीमा की नहीं, कोहीमा और जासीम के बीच के इलाके की; डि-चिड् के पार जो खुमनुबाटो का शिखर और जंगल है, वहीं की। मैं कोहीमा की इसलिए कहता हूँ कि मैं तब 33वीं डिवीजन के साथ कोहीमा और जुबजा के बीच डिव-हेडक्वार्टर में पड़ा हुआ था।” वह क्षण-भर रुके, फिर कहने लगे, ‘वासुदेवन्, तुम तो आगे थे – और अर्जुन तो डीमापुर में रहे – यह तो तुम्हें मालूम है कि मैं डीमापुर से इंटेलिजेंस के लिए आगे गया था-

“हाँ, वह तो ऐसा गुपचुप कुछ काम था कि हम सबको बड़ा कौतूहल रहा। फिर हमने सोच लिया कि कोहीमा के पार जापानी लाइन के पीछे जासूसी करने जा रहे हैं। यह तो हमें मालूम था कि नगा स्काउटों की एक टोली तैयार हुई है, और यह भी सुना था कि उसके कुछ जवान आपके साथ जाएँगे-”

“हाँ, था तो गुपचुप ही; बल्कि जो बात बताने जा रहा हूँ, वह भी उसे दरजे की है – टॉप सीक्रेट। और अगर वह मेरा या हिन्दुस्तानी फौज की सीक्रेट रहा होता तो मैं शायद अब भी उसकी बात न करता – पता नहीं, अब भी वह कहानी कहना फौजी कानून के खिलाफ है कि नहीं। पर जो हो, सुनकर तुम लोग खुद तय करना कि आगे कही जाए या नहीं। मुझे तो यह बात अचानक ही एक अमेरिकन से पता लगी – हालाँकि थी शुरू मैं वह मेरी ही बात।”

“आप हमें भड़काने के लिए पहेलियाँ बुझा रहे हैं?”

“नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, उन दिनों जापानियों के साथ बहुत-से आजाद हिन्द भी शामिल हो गये थे; इससे अँगरेजों के मन में बड़ा डर बैठा हुआ था। भेद-भाव तों यों भी था, पर इस डर से इंटेलिजेंस के बहुत-से काम सिर्फ अँगरेजों-अमेरिकनों को सौंपे जा रहे थे, भले ही हिन्दुस्तानी उसके लिए ज्यादा उपयुक्त हों। मैं भी, जो नगा जासूसों के साथ गया तो मेरे साथ एक अमेरिकी कर्नल भी था, अमेरिकी इंटेलिजेंस का, जो जापानी भाषा भी जानता था। और हम लोग गये भी उस इलाके में, जिधर सिर्फ जापानी थे-कोहीमा से उत्तर तेर्हेमत्येमिन्यू वाले इलाके में। दक्षिण में जहाँ यह खयाल था कि जापानियों के साथ हिन्दी भी हैं वहाँ किसी हिन्दुस्तानी को नहीं भेजा गया – उधर सब ब्रिटिश अफसर थे।”

“हाँ।”

“तो इस इलाके में भटकते हुए मुझे एक बाती सूझी। उधर का जंगल ऐसा दुर्गम था और अंगामी नगा जातियों के इलाके में ऐसी खेती-पट्टी कुछ होती नहीं कि जापानी लोग लूट-खसोट कर खाते रहें और टिके रहें। आये तो वे इसी भरोसे थे कि पहले लूट-पाट कर खाते रहेंगे, फिर डीमापुर पर कब्जा हो जाएगा तो वहाँ ढेरों रसद जमा होगी ही – हम आखिर वक़्त तक उसे बचाने का लोभ जरूर करेंगे। तो मुझे यह सूझा कि नगा पहाड़ियों में नगे तो कन्दमूल और बूटियाँ खाकर रह भी लें, जापानी तो ये सब बातें जानेगा नहीं; जब नगा गाँवों का थोड़ा-बहुत चावल और बकरी कुत्ते खा चुकेगा, तब भूखे पेट बड़ी जल्दी डिमॉरलाइज होगा। और वैसे अर्धबर्बर का हौसला जब गिरता है तो धीरे-धीरे फिसलता नहीं, एकदम नीचे आता है। ऐसे में अगर उसमें यह प्रचार किया जाए कि वह आत्म-समर्पण कर दे, तो उसकी जान भी बचेगी और खाना भी मिलेगा, तो-

“हाँ, विकट लड़ाका था जापानी। पकड़ा नहीं जाता था – मरता था या आत्मघात कर लेता था। मैंने एक बार पाँच-छह कैदी जापानी देखे – वैसा पस्त जन्तु मैंने कभी नहीं देखा होगा। उनकी आँख नहीं उठती थी। उन्हें कैद का दुख नहीं था, यह था कि वह आत्मघात न कर सके, पहले पकड़े गये। मगर यह भी बात थी कि उन्हें सिखाया जाता था कि पकड़े न जाएँ, नहीं तो बड़ी दुर्गति होगी और यह बात उनकी समझ में भी आ जाती थी, क्योंकि वे खुद कैदियों की बड़ी दुर्दशा करते थे – कम से कम कई बार तो जरूर। जो हो, मुझे यह सूझा कि यहाँ खाइयों में जो दो-सौ तीन-सौ जापानी कीचड़, मच्छर, जोंकों में पड़े सड़ रहे हैं, तिस पर खाने को चावल-मांस कुछ नहीं और पीने को गंदला पानी जो पियो और पेचिश से मरो; और एक बड़ी बात कि दुश्मन कहीं दीखता नहीं – क्योंकि उस घने जंगल में वहाँ दिन में भी अँधेरा-सा रहता था, दो सौ गज दूर पर दुश्मन की खाइयाँ हो सकती थीं और चिल्लाएँ तो एक-दूसरे की आवाज सुन सकते थे। …तो ऐसी हालत में अगर लाउड-स्पीकर से जापानियों में प्रोपेगेंडा किया जाए तो शायद बहुत असर हो – हत्याकांड भी बचे। मुझे यह विचार ही उन जापानी कैदियों को देखकर आया था, क्योंकि उन्हीं से जापानी बुलवाने की बात सूझी थी।”

“मगर क़ैदी क्या कभी राजी होते?”

“यह तो कोशिश करने की बात थी। बाद में हुए भी। मैंने उस अमेरिकी कर्नल को अपनी योजना बतायी तो उसने भी कहा की कोशिश करके देखना चाहिए – उसने यह भी कहा कि उसके साथ दो अमेरिकी सार्जेंट हैं जो वैसे तो जापानी हैं मगर अमेरिकी नागरिक हैं और अमेरिकी फौज में हैं; ये लोग खुद भी ब्रॉडकास्ट कर सकेंगे और करा भी सकेंगे – और ऐसी तो कई जगहें होंगी जहाँ सामने-सामने खाइयाँ हों। उसके प्रोत्साहन से मैंने योजना बनाकर डीमापुर में एरिया कमांडर के पास आगे जी.एच.क्यू. के लिए भेज दी। फिर बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि आगे कुछ हो। हफ्ता हुआ दो हफ्ते हुए-तीन हफ्ते हुए-महीना हो गया। मोर्चा सम्भल गया, जापानी रुक गये, 33 डिव हवाई जहाज से जोरहाट पहुँचा और आगे बढ़ने लगा; सूने कोहीमा पर दोनों ओर से गोले बरसने लगे। कभी उनके जीरो आकर बम गिरा गये, कभी हमारे टैंक बढ़े तो कोहीमा के परले मोड़ तक बढ़ते गये, मगर मोड़ से मुड़ते ही पार की पहाड़ी से ऐसे जोर की गोला-बारी होती कि बस। तो हुआ यह कि बीच में कोहीमा कस्बे की पहाड़ियों पर न वे, न हम, उधर परली पहाड़ी में ऊपर नगा बस्ती में जापानी, इधर जुबजा के आगे को जंगल-ढँकी पहाड़ी पर हम। मैं यह सोचता रहा कि जी.एच.क्यू. वाले इतनी देर कर रहे हैं – अमल करने का वक्त तो फिर निकल जाएगा। अन्त में मैंने जनरल को कहा कि याद दिलावें।”

“एक महीना तो बहुत होता है सचमुच-”

“रिमाइंडर का जवाब चौथे दिन आ गया।” मेजर वर्धन ने तनिक रुककर साथियों की ओर देखा। चोपड़ा ने कुछ अधैर्य से कहा, “क्या?”

“कहा गया कि यह योजना ‘आइडिया ब्रांच’ को भेज दी गयी है। वहाँ उस पर विचार हो जाएगा, हमें आगे याद दिलाने या पूछने की जरूरत नहीं है।”

“यह खूब रही!”

“और दो हफ्ते हो गये। अन्त में मैंने समझ लिया कि मेरी योजना व्यावहारिक नहीं समझी गयी। मैंने उसे भी मन से निकाल दिया। इस बीच उस अमेरिकी कर्नल सो अलग भी हो गया था -डीमापुर वापस बुलाये जाकर वह किसी दूसरे और भी गुपचुप मिशन पर भेज दिया गया था, और मैं 33 डिव के साथ करा दिया गया था; एडवांस के लिए इलाके की जानकारी उन्हें देने के लिए। 33 डिव पूरा गोरा डिव था – लड़ाके अच्छे मगर नगा पर्वत के भूगोल और नगा जाति के मामले में बिलकुल सिफर। लेकिन डिव का हरावल जब कोहीमा में घुसा, और दो-तीन दिन में मुर्दों को हटाकर उस मटियोमेट ढूहे में हमने किरमिच के बासे खड़े कर लिए, तो हमने पाया कि इधर डीमापुर से एक अमेरिकी अस्पताली टोली आयी। और इधर ऊपर से बीस-एक नगा बाँकों को साथ लिए वही अमेरकी कर्नल। मुझे मालूम हुआ कि वह पहले तो डीमापुर से रेल से ही मरियानी चला गया था, वहाँ से मोकोक्चङ् की ओर से नगा पर्वतों में घुसा, पहले आया जासूसों के साथ, फिर अंगामियों के; और उधर से बढ़ता हुआ लोङ्ससे दक्खिन को उतरता हुआ चिपोकेटामी से फाकेकेङ् जूमी की ओर जा रहा था। खुई-वी तक गया भी था, लेकिन उसके आगे की स्थिति स्पष्ट नहीं थी इसलिए लौट आया। अब अगर 33 डिव कोहीमा के पूरब जसामी वाली सड़क से आगे बढ़ेगा तो बीच के इलाके का महत्त्व भी नहीं; जापानी या तो पीछे हटेगा या बीच में फँस जाएगा, और अंगामी फिर किसी को छोड़ने के नहीं-एक तो यों ही वे परदेशी को धँसने नहीं देते, फिर जिसने उनके घर जलाये हों, खलियान लूटे हों, औरतों को बेइज्जत किया हो, उनको तो वह भूनकर खा जाएँगे। बात-चीत के सिलसिले में मैंने अपनी योजना की बात छेड़ी, और कहा कि जी.एच.क्यू. वाले भी अजीब हैं, जहाँ छह हफ्ते आइडिया ब्रांच एक आइडिया को सेती रहती है। कर्नल ने एक तीखी नजर मुझ पर डाकलर कहा, ‘ओ, फ़र्गेट जी.एच.क्यू. का संगठन क्या है? न ही अच्छा हो आइडिया, एक बार आजमा कर तो देखते! फिर मैंने खुद आगे जाकर प्रयोग करने के लिए वालंटियर किया था।’ अबकी बार उसने और भी निश्चयात्मक स्वर में कहा, ‘आःपाइप डाउन!’ और मेरे जिद करने पर बोला, ‘वह आइडिया सड़ा हुआ था… इक स्टैंक!’

“मुझे अचम्भा हुआ, कुछ धक्का भी लगा। मैंने कहा, ‘कर्नल, जब मैंने पहले आपको बताया था, तब तो आपको वह ऐसा सड़ा हुआ नहीं मालूम हुआ था…’

“अबकी बार उसने फिर मेरी ओर तीखी दृष्टि से देखा, और पूछा, “तुम्हें सचमुच नहीं मालूम कि उस आइडिया का क्या हुआ? मैंने और भी विस्मय से कहा, ‘नहीं तो…’

तब वह बोला, ‘ऑल राइट, आई’ल टेल यू। वैसे जितना सिक्रेट वह तब था, जब तुमने बताया था, उससे ज्यादा सिक्रेट अब हो गया हो… क्योंकि… वह आजमाया जा चुका…

“मैं सन्नाटे में आ गया। ‘कब…? और …असफल हुआ?’

“मैंने पूछा, ‘आपको कैसे मालूम है?’ बोला, ‘वही मेरा हश-हश मिशन था।”

“तीनों श्रोताओं ने चौंककर कहा, “रीएली, मेजर वर्धन! ऐसी बात थी!”

“हाँ, मैं हक्का-बक्का एक मिनिट उसकी ओर देखता रहा। फिर मैंने कहा, ‘मेरी कुछ समझ में नहीं आया, कर्नल! शुरू से कहिए।”

“वह कहने लगा, ‘हाँ, शुरू से ही कहता हूँ। वैसे शुरू तो तुम्हीं जानते हो; तुम जो सोच रहे हो कि आइडिया ब्रांच वाले गुम होकर बैठे रहे, वह बात नहीं थी। लेकिन…’ वह थोड़ा-सा झिझका, लेकिन मैं उसका भाव ताड़ गया। मैंने कहा, ‘ओह, मैं समझा। शायद उन्होंने सोचा कि इस आइडिया की जाँच हिन्दुस्तानी को नहीं सौंपनी चाहिए। यही न?’

“हाँ, मुझे डर है कि यही। जो हो, मुझे यही आज्ञा मिली। इधर से तो मोकोक्चङ् गया, वहाँ आदेश मिला। उधर से फौजें आगे बढ़ रही थीं, सब ब्रिटिश ही थीं, बस। उनके साथ बढ़ते हुए हम साटाका से नीचे खुइ-वी पहुँचे, खुइ-वी के पास ही, खुमनुबाटो शिखर है और उसकी ढाल पर भारी जंगल। दूसरी पार जुलहामी में और साथाजूमी में जापानी थे, यह हमें मालूम था, पर जंगल में अजीब खिचड़ी थी। कहीं हमारी खाइयाँ, कहीं दुश्मन की; हमें तो कुछ पता न लगता पर वे अंगामी जवान तो जैसे हवा सूँघ कर दुश्मन पहचानते थे, उन्हीं के भरोसे हम बढ़ते थे। यानी आइडिया की जाँच के लिए वह आइडियल जगह थी।’

“ ‘मेरा कौतूहल बढ़ता जा रहा था। मैंने पूछा, ‘फिर…जाँच हुई?’

‘हाँ, हुई।’ उसने कहा, फिर कुछ सोचते हुए, ‘मगर कैसी जाँच! यों तो खैर बहुत ठीक जगह थी। इधर जहाँ हमने लाउड स्पीकर फिट किये वहाँ टामियों की-खाई थी। दो कम्पनियाँ सात दिन से उस खाई में थीं; चार दिन बारिश होती रही थी और उनकी हालत ऐसी हो रही थी…कि कुछ पूछो मत। तुम्हें तो कुछ खुद ही अनुभव है’ …कह कर वह थोड़ा हँस दिया, क्योंकि कीचड़ से लदफद कहीं रुककर सब कपड़े उतार कर जोंकें ढूँढ़ने का काम हम साथ कर चुके थे। मच्छर से तो मच्छर क्रीम बचा लेती, पर कीचड़ और जोंक से बचाव नहीं नहीं था! फिर उसने कहना शुरू कर किया, “टामियों की हालत देखकर मैंने उन्हें बताया कि हम जापानियों को सरेंडर करने को कहने वाले हैं… मैंने सोचा कि इससे उनके ऊबे और हारे हुए मन को कुछ सहारा मिलेगा सात दिन से वहाँ पड़े-पड़े उनका खाना-पीना-सोना सब खाई में ही हो रहा था। इतने दिन में उन्हें एक भी जापनी नहीं दिखा था। लेकिन बाहर निकलकर आगे बढ़ने या झाँकने की भी सख्त मनाही थीं क्योंकि यह सब जानते थे कि सामने बहुत पास दुश्मन है। जापानी की घात में बैठे सड़ रहे हैं, पर जापानी है कि दीखकर नहीं देता, यही हाल था। उधर जापानियों का भी ठीक यही हाल होगा, यह तय बात थी। बल्कि बदतर, क्योंकि हमारी लाइन में कम से कम रसद-पट्टी तो ठीक-ठीक थी, और वे कमबख्त खाने-पीने से भी लाचार थे… उनकी सप्लाई सर्विस ही नहीं थी! मैंने लाउड-स्पीकर लगवा दिये, और एकाएक पूरे जोर से जापानी में ब्राडकास्ट शुरू हो गया।’

“मैंने पूछा, ‘फिर? क्या असर हुआ?’ वह बोला, ‘पहले तो आवाज़ होते ही ज़ोरों से मशीनगनों से गोलियों की बौछार हुई। इसका इमकान ही था, हमने खाई से दूर-दूर दो-तीन लाउड-स्पीकर लगाये थे, कभी कोई बोलता था कभी कोई। फिर धीरे-धीरे बौछार कुछ मद्धिम पड़ी, मानो अनमनी-सी हो गयी… जैसे वे बीच-बीच में सुन रहे हों। हमने और ज़ोरों से, चिल्लाना शुरू किया… तुम हार गये; तुम्हारी मौत निश्चित है; गोली से नहीं तो भूख और बीमारी से; जोंकों से खून चुसवाना सिपाही का काम नहीं है, हथियार डालकर इधर चले आओ! इधर तुम्हारी भी जान बचेगी खाइयों से छुट्टी भी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा – जो आत्म-समर्पण करेगा, उसकी प्राण-रक्षा की हम शपथ लेते हैं, वगैरह। इधर कम्पनी कमांडरों को बता दिया था कि जो जापानी आत्म-समर्पण करने आएँ – निहत्थे या हाथ उठाकर, उन्हें आने दिया जाये, बन्दी करके आराम से रखा जाये, और फिर उन्हीं से आगे ब्राडकास्ट कराया जाये।”

मेजर वर्धन साँस लेने रुके। फिर उन्होंने जागते हुए पूछा, “तुम लोगों का क्या खयाल है -अपील का क्या असर हुआ?”

वासुदेवन् ने कहा, “मेरी समझ में तो असर होना चाहिए था – पर आप तो बता चुके हैं कि वह नाकामयाब हुई थी।”

मेजर वर्धन फीकी हँसी हँसे। “हाँ, असर हुआ, ज़ोरों का असर हुआ। नाकामयाब वह अपील नहीं – मेरी योजना हुई थी।”

तीनों प्रतीक्षा में चुप रहे। मेजर वर्धन फिर कहने लगे, “कर्नल मोज़ ने – यही उस अमेरिकी का नाम था – मुझे बताया, एक घंटे के हुल्लड़ के बाद राइफ़लें ऊपर उठाये दो सौ जापानी सहसा खाई में से निकल आये और आगे बढ़ने लगे। मुझे स्वप्न में भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना असर होगा-बाद में मालूम हुआ कि सामने की खाई में कुल इतने ही आदमी थे… दो-तीन अफ़सरों ने आत्मसमर्पण का विरोध किया, पर उनको जापानियों ने मार डाला और बाक़ी पीछे भाग गये दूसरी खाई में – जापानी जंगल की ओट से निकलकर सामने दीखने लगे।

“मैंने कहा, ‘यह तो आश्चर्यजनक सफलता रही!’ वह बोला, ‘हाँ… या कि रहती।’ और चुप हो गया। मैंने पूछा, ‘क्या मतलब?’ तो थोड़ा रुककर बोला, ‘जैसे ही उनकी मटमैली हरी वर्दी जंगल की हरियाली से अलग पहिचानी गयी, और मैंने खुशी से भरकर कहा कि देखो, वह आ रहे हैं, वैसे ही एक अनहोनी घटी। टामियों की पूरी क़तार ने बिना हुक्म के, बल्कि हुक्म के खिलाफ़, खट् से सब मशीनगनें उठायीं और दनादना दाग दीं!”

“मैंने कहा, ‘हैं?’ और कर्नल की ओर देखता रह गया। उसने स्थिर दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा, ‘हाँ! शिस्त लेने की बात ही नहीं थी, पूरी क़तार सामने थी, अभी मैं समझ भी नहीं सका था कि हुआ क्या कि सब जापानी चित्त हो गये – दो सौ के दो सौ। बहुत-से तो एक साँस भी न खींच पाये होंगे, कुछ एक-आध बार कराह सके, दो-एक सिर्फ़ जख्मी हुए थे और बाद में अस्पताल में मरे। उस पर वक्त सब साफ हो गया।’

“मैंने पूछा, ‘मगर यह हुआ कैसे?’ वह बोला, ‘अब कैसे क्या बताऊँ? ब्रिटिश आर्मी डिसिल्पिन बहुत अच्छी है; सबसे अच्छी। मगर स्थिति की कल्पना करो : वैसे में जापानी की भावना पर भी गोली दाग देना और टॉटोमैटिक ऐक्शन था… वह हुक्मअदूली है, यह किसी के ध्यान में नहीं आया होगा। और विश्वासघात है यह तो किसी को सूझा भी नहीं होगा! वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, ‘लेकिन – इस तरह योजना फ़ेल कर दी गयी – दुबारा मौक़ा नहीं मिला। हमने फिर भी कोशिश की, मगर विश्वास उठ गया था। हर अपील पर और ज़ोर की बौछार होती, हमारे लाउड-स्पीकर भी उड़ा दिये गये। हमारी रिपोर्ट पर कमांड से हुक्म आया कि आइडिया ठप्प है, और इस प्रयोग का कहीं जिक्र न किया जाये।’ मैं सुनकर चुप रह गया… मेरे आइडिया का क्या हुआ था, मेरी समझ में आ गया।”

मेजर वर्धन चुप हो गये। तीनों साथी थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे, फिर वासुदेवन् ने कहा, “मैं सोचता हूँ, उन जापानियों के मन की क्या हालत रही होगी उस वक्त।”

अर्जुन ने बात काटकर कहा, “उनकी ही क्यों, टामियों की मानसिक अवस्था भी स्टडी के लायक़ रही होगी – उस वक्त भी, और फ़ौरन बाद भी जब उन्हें मालूम हुआ होगा कि कि अपनी बेवकूफ़ी से ही लड़ाई कुछ और लम्बी हो गयी-या कम-से-कम उनकी मुसीबत-”

मेजर वर्धन ने कहा, “हाँ, जापानियों के मन की हालत की कल्पना मुश्किल है। टामियों की अधिक मुश्किल!”

सहसा चोपड़ा ने कहा, “लेकिन मेजर, अगर कहानी इतनी ही है तो इसका हमारी बहस से क्या सम्बन्ध है?”

वर्धन ने मानो बात न सुनी हो, अपनी ही बात के सिलसिले में वह कहते गये, “लेकिन कल्पना ज्यादा मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम टामियों के मन की हालत कम जानते हैं और जापानियों की अधिक। बल्कि इससे उल्टा। जहाँ ज्ञान कम होता है वहाँ कल्पना सहज होती है। टामियों की मनोदशा की कल्पना इसलिए मुश्किल है कि हम उसे ठीक-ठीक जानते हैं – एकदम ठीक, अलजेब्रा की इक्वेशन की तरह।”

चौपड़ा ने आग्रह किया, “यह तो और पहेली है। लेकिन हमारी बहस-”

मेजर वर्धन ने कहा, “ओ हाँ, हमारी बहस! हाँ, जो जापानी आये वे – पशु थे, सने हुए पशु, यन्त्र की अपील थी; सुनने वाला भी यन्त्र था – विवेक सोया या मरा या स्थगित जो कह लो था; भूख, नींद, सूखे कपड़ों की आस, प्राणों का आश्वासन… ये उस पशु को खींच लाये। ठीक है न?”

“वैसी परिस्थिति में आत्म-समर्पण अस्वाभाविक तो नहीं है-?”

“वही तो। वही तो। एकदम स्वाभाविक है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, पशुवत्, विवेक से परे। लेकिन टामियों का कर्म – वह तो सधे हुए पशु का नहीं था? उसे क्या कहोगे?”

सब थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर मेजर वर्धन ने ही कहा, “स्वाभाविक वह भी था – इसलिए पशु-कर्म उसे भी कह सकते हैं लेकिन अनुशासन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था, और प्राण-रक्षा से भी नहीं था कि प्राण-रक्षावाला पशु तर्क वहाँ लगाया जा सके।”

“यान्त्रिक तो उस कर्म को कह सकते हैं – जैसे आँख के पास कुछ आने से आँख झपकती है हमारे बिना चाहे, वैसे ही यह भी अनैच्छिक…”

“हाँ… और आँख के झपकने को आप डिसिप्लिन से नहीं दबा सकते, है न? अगर इस तरह गोली दाग देने को आप उस लेबिल पर ले जा रहे हैं, तब तो मुझसे भी आगे जा रहे हैं… मुझे और कुछ कहना नहीं है। फौजी जीवन में आदमी विवेक छोड़कर अनुशासन के सहारे चलता है, और युद्ध का दबाव उसे अनुशासन से भी परे ले जाता है – उस स्थिति को मैं क्या नाम दूँ?”

थोड़ी देर चुप रहकर मेजर वर्धन उठ खड़े हुए। खड़े-खड़े बोले, “उसके लिए नाम नहीं है। मेरा खयाल है कि नाम जिस भाषा में होता वह भाषा हम लोग नहीं जानते।”

तीनों ने कौतूहल से उसकी ओर देखा! वह फिर कहने लगे, “हमारी भाषा-या विवेकी भाषा-बस्ती-गाँव की भाषा है। पशु की भाषा उसका अर्थहीन चीखना-चिल्लाना है… उसमें अर्थ नहीं है पर अभिप्राय हो सकता है। उस अभिप्राय को समझने के लिए हमें दो-चार-छः आठ या चलो बीस हजार बरस की संस्कृति को भूलना यथेष्ट है। मगर जिस भाषा में जंगल में पेड़ पेड़ से बोलता है, पत्ती-पत्ती मर्मर कर उठती है… उस भाषा को क्या हम जानते हैं? जान सकते हैं? उसे समझने के लिए हज़ारों बरस की सांस्कृतिक परम्परा को नहीं, लाखों-करोड़ों बरस की जैविक परम्परा को भूलना जरूरी है। आदम-हव्वा के युग में नहीं, कच्छप, मछली और सूअर के अवतारों के युग में जाना जरूरी है… सूअर के दाँत पर जो धरती टँगी हुई थी… बल्कि उसमें भी नहीं, वह सूअर जिस कीच में खड़ा था उसमें।”

मेजर वर्धन का स्वर आविष्ट था, उसकी गरमी तीनों साथियों को छू रही थी। मगर अँगीठी की आग ठंडी पड़ गयी थी, मेजर का चेहरा अँधेरे में था; और तीनों एक हल्की-सी सिहरन से काँप गये।

(दिल्ली, दिसम्बर 1950)

![kuber chalisa[1]](https://mobihangama.com/wp-content/uploads/2022/09/Kuber-Chalisa1-300x225.jpg)